A comienzos de este año, el presidente Javier Milei aseguró que «la Argentina arrancó el siglo XX siendo el país más rico del mundo pero hoy está en el puesto 140 al tipo de cambio paralelo». Esta referencia nostálgica al «granero del mundo» da cuenta del mote que durante muchos años -principalmente entre 1880 y 1930- estuvo relacionado con la actividad agroexportadora de nuestro país.

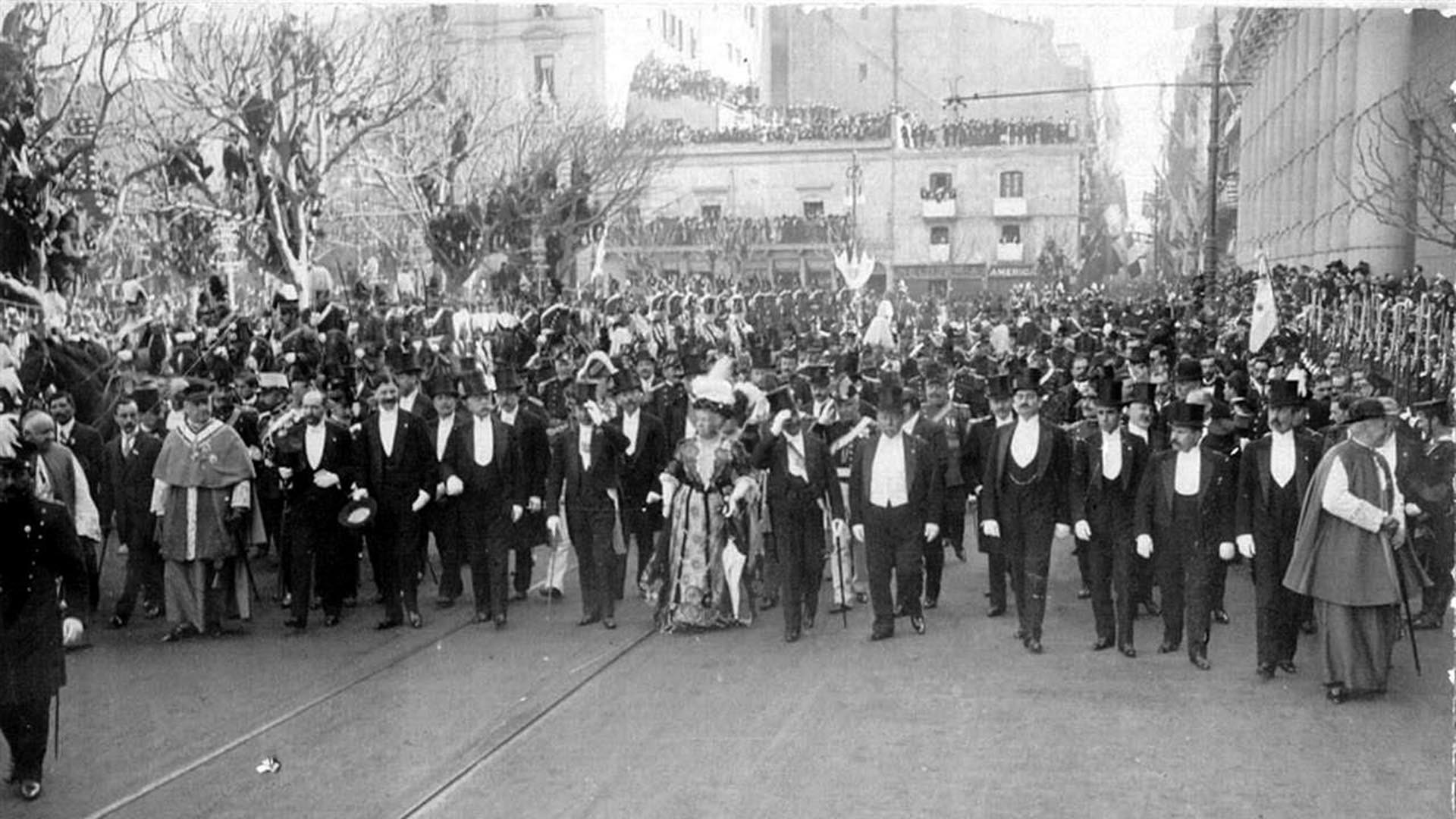

En el Día de la Patria, resulta necesario reflexionar acerca de las características socio-económicas que tenía la Argentina cien años después de los acontecimientos políticos de la Revolución de Mayo. Mucho se habla de los desfiles del Centenario: el Cabildo y la Avenida de Mayo fueron los espacios utilizados por el gobierno nacional, bajo la presidencia de José Figueroa Alcorta, para llevar a cabo la fiesta patria en 1910. Un clima de euforia que tendría como partícipes a los distintos grupos sociales.

«Es una idea romántica que todo eran espejitos de colores y que la vida fluía armónicamente para todos los sectores de la sociedad en esa Argentina inaugurada a partir de la Batalla de Caseros en 1852», señala a El Grito del Sur Carlos Garberi, docente de Historia Argentina II Cátedra Lettieri en la Facultad de Filosofía y Letras (UBA).

Entre 1880 y 1913 el producto bruto per cápita se duplicó. La población total se cuadruplicó, elevándose de menos de dos millones de habitantes a comienzos de la década de 1870 a más de ocho millones en 1914. Las tasas de crecimiento anual entre 1880 y 1914 fueron del 3,4% para la población y de entre 2 y 2,5% para el PBI. Sin embargo, en este período de mayor esplendor del modelo agro-exportador no hubo una mejora necesaria en el nivel de vida de la población así como tampoco en la cantidad de alimentos ingeridos. Arroyo Abad y Astorga demuestran que la desigualdad en ingresos se incrementó, mientras que en paralelo se concentraba la propiedad de la tierra.

«Entre 1902 y 1912 hubo una expansión económica muy importante, pocas veces vista en Argentina. Crecieron las exportaciones e importaciones, lo mismo con el presupuesto y los cálculos del PBI. En materia edilicia y de infraestructura también hubo avances importantes. No obstante, el país carecía de una distribución equilibrada del ingreso y todo indica que la desigualdad era muy importante. Una expresión de ello es el ciclo de huelgas de los años 1901 y 1902, y que tiene la explosión más fuerte en el Centenario, que sucede en medio de un estado de sitio debido a las protestas obreras», plantea por su parte Martín Cuesta, Doctor en Historia (UBA) e investigador adjunto del CONICET.

Los defensores de aquella época plantean que, allá por 1910, la Argentina estaba en el sexto puesto a nivel mundial en cuanto a ingreso per cápita. Cabe destacar que el nivel del PBI llegaba en ese año a 4000 dólares por persona, el doble del que gozaban los pobladores de España (2000 dólares per cápita) e Italia (2500 dólares per cápita). El problema es que ese número no se puede desvincular de su distribución: había muy pocos que ganaban muchísimo frente a enormes sectores de la población que apenas obtenían lo suficiente para sobrevivir.

«El modelo de acumulación de capitales era profundamente dependiente del mercado mundial y de la división internacional del trabajo introducida por la potencia hegemónica de la época, que era Inglaterra. El grueso de nuestra producción ovina, bovina y agrícola iba a esos mercados del exterior, dejando una clase dirigente sin mayores preocupaciones por el desarrollo de un mercado interno y la consolidación de una relación social más armónica», observa Garberi. «Cuando indagamos en los archivos y la investigación histórica, podemos encontrar testimonios crueles y brutales de obreros que llegaban al puerto de Buenos Aires y eran subidos a los trenes, después de cuatro o cinco días en el hotel de inmigrantes, para terminar trabajando en la zafra tucumana u otros lugares que tenían condiciones salariales de extrema precariedad», agrega.

En el ámbito educativo, de la salud y la vivienda, la situación tampoco era favorable por entonces. Un analfabetismo cercano al 50 por ciento y la tasa de mortalidad infantil rozaba 150 por cada mil nacimientos. En cuanto a la esperanza de vida, era de apenas 46,9 años. Asimismo, la gran mayoría de la población no tenía vivienda propia y habitaba en conventillos bajo condiciones de virtual hacinamiento, cuestión que derivó en la denominada «huelga de los inquilinos» del año 1907.

Es decir, explica Cuesta, «las condiciones de vida de la población -principalmente de los sectores obreros y populares- era muy mala tanto a partir del incremento de los alimentos como del aumento de los alquileres. De esta forma, el crecimiento de la economía no se repartía en forma equitativa. Si bien la Ley 1420 establece la educación primaria gratuita, esto no implica que la tasa de alfabetización aumentara demasiado porque muchos sectores seguían sin tener acceso a la misma».

En forma coincidente, Garberi acota que «la distribución de la riqueza no tuvo lugar en esta Argentina del Centenario. Sino no se podría entender el nivel de organización -primero a través de las mutuales y después a través de los sindicatos- con la formación de la Federación Obrera Argentina en 1901 y su conducción anarquista, que durante dicha década protagonizó una gran cantidad de conflictos sociales. Para 1907, por ejemplo, tenemos 170 mil trabajadores con 231 huelgas. En el año 1908 hay un repliegue y después vuelve a crecer para el 1ro de mayo de 1909. Aquel año, hubo una movilización convocada por la central sindical que culminó con decenas de heridos y unos 12 muertos, algo que genera la reacción de la clase trabajadora convocando nuevamente a una huelga».

«Cuando se suponía que teníamos que festejar, durante el Centenario, hubo represión y falta de libertad. Esto nos lleva a una reflexión final: muchas veces, el crecimiento del Producto Bruto Interno no necesariamente va de la mano con la distribución social de la riqueza», concluye el historiador.